Vitor Nuzzi

Moacyr Luz, carioca, 66 anos completados em abril, tem voz “contemporânea e evocativa ao mesmo tempo”, como chegou a definir o escritor Luis Fernando Verissimo, em uma noitada de samba. Aos 15 anos, antes mesmo de tocar a primeira nota do violão – teve aula, inclusive, com mestre Hélio Delmiro –, o rapaz já sabia qual seria seu destino. Tanto que nem conseguia mais prestar atenção às aulas, e passou pela faculdade sem deixar saudades.

Ele tinha 21 anos quando ouviu uma de suas composições ser gravada pela primeira vez. Não consegue definir o que sentiu. Mas, desde então, 45 anos e 400 músicas depois, ele persegue a mesma sensação única. Os muitos projetos em andamento animam o artista e ajudam, inclusive, a superar problemas de saúde, como o Parkinson, com o qual convive há mais de 15 anos. O samba, a música e a arte continuam pedindo passagem em sua vida.

São muitas as parcerias desde que seu primeiro álbum foi lançado, em 1988 – com participações de Hélio Delmiro, Sivuca e Raphael Rabello. Entre os parceiros mais constantes, o primeiro da lista é Aldir Blanc. Os dois, inclusive, moravam no mesmo prédio, na Tijuca, zona norte do Rio. E muitas histórias entre os três andares que os separavam.

Moa, como é conhecido, tem música em trilha sonora de novela, vários sambas-enredo, poemas de Drummond musicados. E sempre é lembrado por criar, em 2005, o Samba do Trabalhador, reunião de músicos que se tornou um fenômeno de público nas tardes de segunda-feira.

Nesta entrevista, ele lembra de algumas dessas suas inúmeras histórias. E se emociona com as recordações de amigos como Aldir e Beth Carvalho.

Moacyr, eu queria começar perguntando de suas parcerias. Das músicas que você compôs até hoje, quantas têm parceiros, e quais foram os mais frequentes?

Durante um bom tempo, eu tinha bem organizado esse acervo de quantas músicas que eu tinha gravado, os parceiros… Depois fui perdendo um pouco o controle. Mas meu parceiro principal com certeza é o Aldir Blanc. Tenho gravado com ele 100 músicas. Depois vem o Sereno, do Fundo de Quintal. Quando eu comecei a me dedicar mais ao samba, levei a sério a palavra “meu compadre”, “meu parceiro”, comecei a faze música com quem simpatizava pela obra no momento ali, pessoas como Martinho da Vila, Nei Lopes, Wilson Moreira, Wanderley Monteiro. Parceiros da vida toda, Hermínio Bello de Carvalho, Paulo César Pinheiro, e gente nova também.

E como é que funciona, cada uma é de um jeito? Música ou letra primeiro?

Eu não sei se é um privilégio, uma virtude, ou uma vaidade exagerada, mas eu não tenho escolha de fazer… Letrar, cada parceiro tem um jeito de trabalhar, eu vou aceitando e assimilando. Com Aldir, 99,9% das músicas eu dei a música e ele fez a letra. Ele gostava assim. Com Sereno, 99,9% eu faço a letra… Com Paulo César Pinheiro eu faço a música, com Hermínio eu letro as poesias dele. São coisas bem diferentes.

Já teve algum caso de alguma letra que não saiu de jeito nenhum? Alguma palavra que ficou faltando, um verso não resolvido…?

Geralmente, eu nunca deixo para o dia seguinte para terminar uma música que eu comecei. Se fica muito difícil, eu sinceramente abandono. Acho que faltou naturalidade na inspiração… Eu sei que tem muito de transpiração, mas a transpiração pode durar o dia inteiro. Se eu dormir, no outro dia não acho que funcione mais. Gosto das coisas fluirem, mesmo que demore um pouco, mas no processo, né? Cozinha mexendo na panela. Não deixo para terminar no dia seguinte.

Aldir foi seu parceiro mais frequente. Ser vizinho durante mais de 20 anos deve ter ajudado. Com ele parece que as letras saíam com facilidade… Era assim mesmo?

Morei no mesmo prédio de Aldir por 23 anos. No início, nós tínhamos uma paixão muito grande pela composição, fazíamos música juntos… Eu tinha 26 anos, estava novo, ele já tinha 40, praticamente, e eu louco por ele, pela parceria, pelo artista, pelo gênio que ele era. Mas depois essa paixão se transformou em convívio, então a gente se falava praticamente todo dia. Havia um código, uma senha, de tocar o telefone, deixava discar, parava, voltava de novo, já sabia que era ele. A gente atendia e ficava duas horas conversando. Geralmente nesse papo surgia alguma coisa. Te dou um exemplo de eu ter conhecido Carlos Cachaça, numa festa na Mangueira, e fiquei tão impressionado com a delicadeza, com a leveza dele, com aquele jeitinho frágil e tão inteligente, perspicaz, que eu falei isso com Aldir e saiu uma música, Cachaça, árvore e bandeira (“Carlos Cachaça bebeu Mangueira,/Raiz e tronco,/ folha sagrada onde o morro/ reescreve a história do seu povo/ – só que essa é verdadeira!”). E assim várias outras coisas, como Anjo da Velha Guarda, em homenagem ao Zeca Pagodinho.

Tem uma história legal com o Aldir, o Paulo César Pinheiro, outro grande letrista, e a Beth Carvalho, que resultou na música Saudades da Guanabara. Você pode falar um pouco sobre o surgimento da canção e da Beth, de quem você gostava muito? Aliás, Beth e Aldir foram embora em períodos bem próximos… (A cantora morreu em abril de 2019 e o compositor, em maio de 2020.)

Conheci a Beth, fui na casa dela em 1984. A gente se deu bem de cara. Ela gostava do meu jeito de falar, das músicas que eu estava começando a fazer com sentido mais profissionais. E digo que durante um bom tempo, nessa primeira fase da nossa amizade, éramos diários, íamos pra samba, ela me levava pro Cacique de Ramos, pra quadra da Mangueira, ia ver Jorge Aragão, Luiz Carlos da Vila. Ela falava uma coisa que eu nunca esqueci: Moa, as pessoas fazem música, você é um compositor. Levei isso a sério, e me dediquei o tempo todo a não decepcioná-la, inconscientemente, né?

Eu tinha uma música que tinha feito logo no início desse convívio, chamada Saudades da Guanabara. Só que era outra letra, outra temática… “Meia-noite era noite clara, meio-dia era meu cantor”, eram esses versos. E um dia, na cozinha lá de casa, ela falou que eu tinha tanto parceiro bom que eu podia trocar a letra com algum deles, que ela gravaria, que ela não gostava da letra original. E assim, dias depois, Paulo César Pinheiro foi lá em casa levar um disco da Amélia Rabelo, que tinha acabado de gravar um samba nosso chamado Saravá Brasil, título do CD e lançado inicialmente no Japão. Quando Paulinho chegou, eu senti que ele estava disposto a tomar uma cerveja, uma coisa assim, liguei para o Aldir e não era rápido que ele recebia um telefonema e descia imediatamente – ele morava no quarto andar, e eu no primeiro –, mas o Aldir desceu, nós ficamos conversando e eu contei a história da Beth. Aldir subiu para pegar umas cervejas, que a minha tinha acabado, já voltou com uma parte da letra, Paulinho se coçou, fez a outra parte da letra, e liguei para a Beth Carvalho às 7 horas da noite. Ficamos até o dia seguinte cantando o samba, fomos parar no Império Serrano. Me lembro disso até hoje. Um momento que eu não esqueço nunca. (“Brasil, Brasil,/ tira as flechas do peito do meu padroeiro/ que São Sebastião do Rio de Janeiro/ ainda pode se salvar”).

Falando nesse samba, São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar?

O Rio de Janeiro é mitológico, né? Ele corre risco todos os dias, de perder a alegria. E no dia seguinte ele ressuscita, tem um sol bonito, uma natureza se transformando em alegria de novo. O povo espremido no ônibus fica pensando na cerveja que vai beber, cumpre os seus compromissos, talvez o Rio de Janeiro seja a cidade em que se trabalha mais. Só que aqui tem motivo para, acabar o trabalho, se distrair. Porque a vida é muito curta. Já que ela é curta, vamos viver no Rio de Janeiro.

Antes de falar do Samba do Trabalhador, eu queria saber se você já pensou seriamente em ser alguma outra coisa na vida sem ser músico…

Olha… Eu, com 15 anos, quando peguei o violão pela primeira vez na minha mão, eu decidi que ia ser músico. Sem tocar uma nota. Aquilo entrou na minha cabeça. A partir daquele dia, eu fui pra escola, já não ouvia uma aula de matemática, não prestava atenção nada. Cheguei a fazer faculdade de literatura, e tenho certeza absoluta de que fui o pior aluno de toda a história da faculdade. Nem sei como eu passava de ano. Eu era aquele cara que ficava magro, tocando violão na porta do botequim, filando cigarro e cantando samba, canções, independete do ritmo. Não tinha jeito, não. Eu não me imaginava, como não imagino até hoje… Às vezes eu sento no sofá e penso: meu Deus, se eu tivesse que ir prum banco agora, trabalhar, eu já teria morrido. Não desfazendo de ninguém, né?

Em 1979, a cantora Lana Bittencourt gravou minha primeira música (Eu me descubro). A minha emoção com aquilo foi tão grande… Podia repetir a segunda, a terceira música, queria fazer mais músicas para ter a sensação que eu vivi naquela instante da gravação da Lana Bittencourt, ela cantando com orquestra, do maestro Gaya, nunca esqueci daquilo. E fui atrás de viver a mesma sensação. Acho que tenho hoje 400 músicas gravações,, e ainda estou esperando a próxima sensação que eu vou ter na minha vida com as músicas que eu faço. Não tem volta, música é um vício, dos melhores possíveis.

Em uma canção, Cartola disse que o samba “conseguiu penetrar no Municipal, depois de percorrer todo o universo”. O sambista já foi visto como coisa de malandro, de vagabundo, de desocupado. Havia também um forte componente racista. E já foi “apropriado” pelo poder, na época do Estado Novo. Mas também foi um instrumento de crítica social. E hoje, como você vê a imagem do samba e do sambista?

Em relação à música do Cartola, a gente viu recentemente o Brasil mostrar uma face ultra reacionária, preconceituosa, homofóbica. O Brasil vinha escondendo isso durante muito tempo, aquela coisa do povo alegre e tudo… Já vinha om o s elevadores socciais e de serviço, discirminando raça. O samba hoje tem momentos de grandiosidade social, mas acho que ainda a maioria sofre com o preconceito cultural. O samba é menor. Tô vendo os intelectuais que gostam de ir no samba do Paulinho da Viola, sofisticado… Mas o samba ainda resiste.

O Samba do Trabalhador, que surgiu como ponto de encontro de músicos, contribuiu de alguma forma para mudar a visão das pessoas? * E o local escolhido não foi por acaso, não é? O Renascença é apresentado como “um dos últimos quilombos urbanos do Rio de Janeiro”… Um projeto aparentemente despretensioso, que reuniu 48 pessoas no primeiro encontro, passar a juntar 2 mil, 3 mil pessoas (“Segunda-feira é das almas/ É bom também de sambar”)?

A história do Samba do Trabalhador passa por uma coisa que tem a ver com destino. Ela não foi escolhida pelo clube Renascença ter um histórico de resistente, um clube de negros rejeitados pela classe média da zona norte. Havia uma amizade muito grande com o presidente do clube na época, Jorge Ferraz, já falecido. Eu ia para lá fazer comida, bater papo. O clube estava abandonadíssimo. Tinha uma roda de samba lá, mas que não acontecia o esperado, era um coisa de distração, né? O Samba do Trabalhador era pra poder reunir o pessoal na segunda-feira, vindo das suas viagens, turnês, shows que ocupavam o fim de semana que poderia ser familiar, com amigos… Só que aconteceu um fenômeno. No primeiro dia tinha 50 pessoas, no segundo tinha 200, chegou a ter quase 3 mil pessoas. A entrada era franca. As pessoas chegavam em bandos, em coletivos.

No início houve uma curiosidade: as pessoas vinham pela curiosidade do horário (2 da tarde), achavam aquilo engraçado, só que depois se surpreendiam pela qualidade musical . Eu tinha gravado seis discos, tinha feito músicas importantes na minha carreira, e inclusive esse assunto do autoral que prevaleceu e transformou ela numa roda interessante para as pessoas ouvirem novos sambas, para os compositores irem lá cantar novos sambas. E a gente se desvinculou u pouco do sucesso de mercado, aquela imposição de um repertório bem consumido, pelas coisas autorais. E assim tem sido até hoje, com gravações dos discos sobre meu repertório, basicamente, e autoral dos outros integrantes do grupo. Por isso ganhamos três prêmios da música popular brasileira, e já temos um disco pronto para lançar.

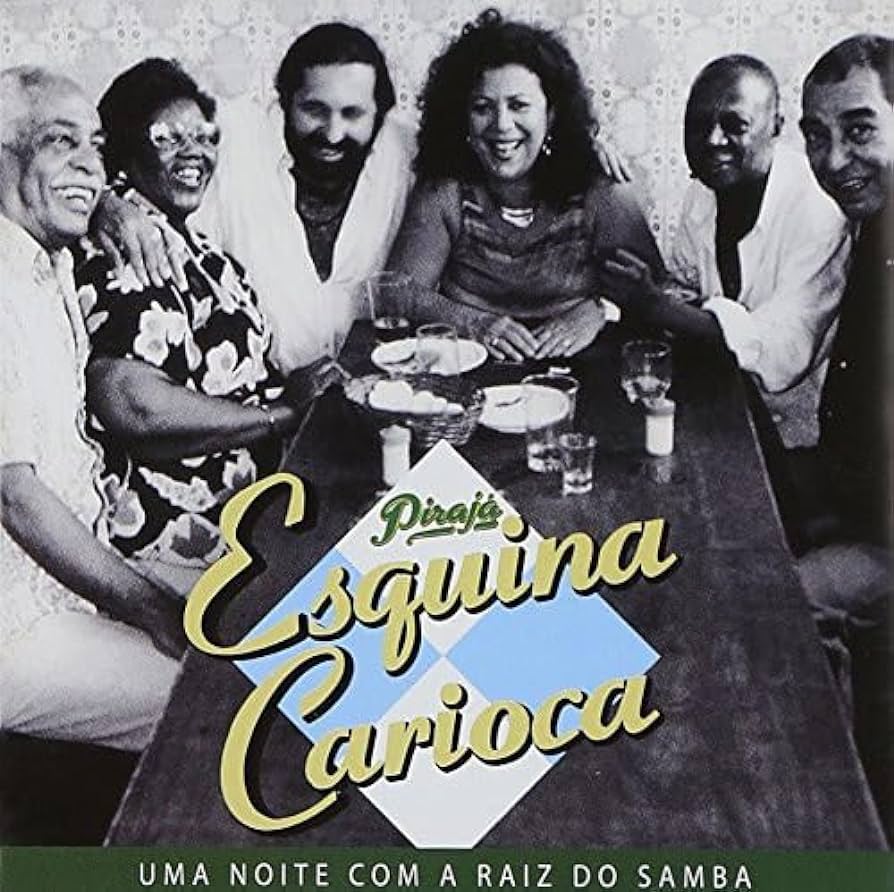

O CD Esquina Carioca reúne uma turma da pesada: a foto tem Walter Alfaiate, Dona Ivone Lara, você, Beth Carvalho, Luiz Carlos da Vila e João Nogueira, que gravou um disco pela última vez. Você carrega essa tradição.

Esse CD foi lançado (em 1999) a partir de um projeto que se estende até hoje, dentro do Pirajá (bar em São Paulo). Eu acho que, modestamente, testei a minha maturidade. Fazer esse show, transformar em CD, que teve uma repercussão muito importante, um disco independente, de gravadora pequena. A gente conseguiu furar um bloqueio de mercado e está na prateleira de muita gente bacana ligada ao samba.